2025年03月號 生活情报

大便有血 是不是罹患大肠癌?

亚东医院大肠直肠外科 / 官泰全医师

55岁的陈先生是一名兢兢业业的上班族,最近承办一项专案,连日加班赶工到晚上8点,饮食也不正常。某天上厕所时,突然解出大量鲜血便,想到爸爸20多年前因为大肠癌离世,赶紧前往大肠直肠外科门诊就医。进入诊间马上询问医师:「我是不是患了大肠癌?」许多民众与陈先生有相同的疑问,究竟解血便是否代表罹患大肠癌?本期「保健网」为您解惑。

血便原因大多不是大肠癌

根据统计,血便大部分的原因是由肛门疾病造成,包括:痔疮、廔管、肛裂等,其次则是大肠憩室、大肠发炎、大肠息肉、上消化道(胃、十二指肠)出血…等,由大肠直肠癌(简称大肠癌)造成血便的比率反而不到10%。

大肠直肠癌在台湾的现况

大肠癌连续13年高居台湾发生率第一名、死亡率第三名的癌症,每年新确诊的人数达13,000~16,000名,其中约有1/4为第四期。常见的危险因子包括:年纪大于50岁、有大肠癌家族史、糖尿病、肥胖、抽菸、喝酒、高脂低纤饮食、好食红肉(猪、牛)、发炎性肠炎等。案例中陈先生的父亲就是罹患大肠癌而过世,也难怪他如此担心。

常见的大肠癌症状

陈先生再问:「如果血便大部份并非大肠癌所造成,那大肠癌有什么症状?」

事实上,除了血便,举凡大便习惯改变、大便排不干净(里急后重)、腹胀、腹痛、体重减轻、倦怠、贫血…等,都是常见的症状,不过,近年发现最常见的是「没有症状」。

大肠癌诊断

陈先生继续提问:「没有症状的话,如何知道自己是否罹患大肠癌?」

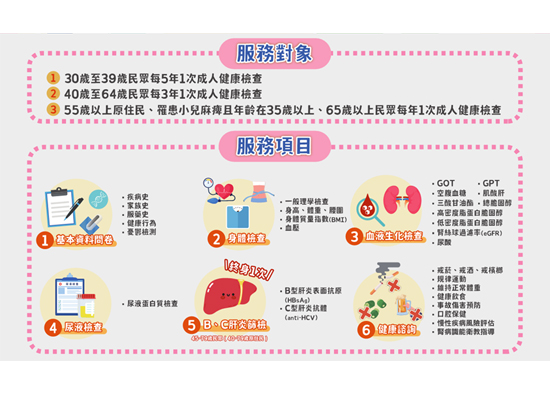

卫福部国民健康署提供45~74岁,及40~44岁有家族史的民众,每2年免费做1次粪便潜血检查,若验出阳性,则建议后续做大肠镜检查。不过,粪便潜血检查阳性不代表一定有癌症,可能只是息肉,且大部分由痔疮造成;相反的,检查阴性也未必没问题,因为此种检查虽然便宜,但敏感度不高,若有临床症状,即便是阴性,仍建议安排大肠镜检查。值得注意的是,大肠癌有年轻化趋势,在美国,已建议民众筛检年龄调降至45岁,且每年接受大便潜血检查。

大肠镜检查

一旁的陈太太问道:「我上次做大肠镜切了一颗息肉,需要多久追踪1次?」

大肠镜检查是透过内视镜,从肛门一路检查到盲肠,即大肠最深处,经内视镜放大后,将微小的息肉切除。若第一次大肠镜检查为正常,可每2年做1次大便潜血检查;若发现低风险息肉,建议3~5年再追踪检查大肠镜;若诊断是高危险性息肉,建议2年追踪1次大肠镜,但考量每个人清肠干净程度不一,一切以医师建议为主。

大肠癌治疗

陈先生主动要求做大肠镜,并追问:「当年我爸爸确诊时,医师说只能做化疗,但隔壁老王却可以开刀,请问大肠癌应如何治疗?」

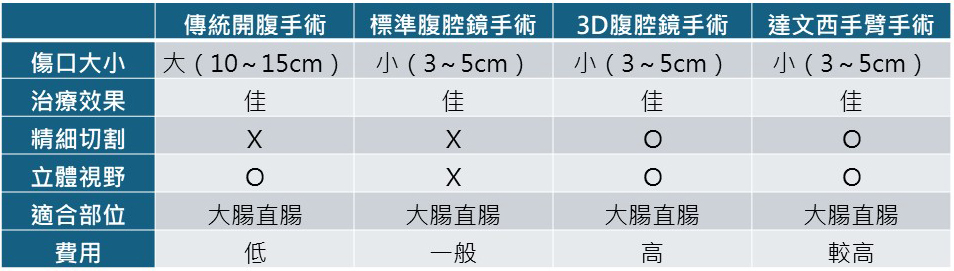

大肠癌第一期至第三期主力治疗是手术,第四期则是化学治疗加标靶治疗;不过,第二、三期的直肠癌也可能先电化疗再开刀。现在的手术治疗非常先进,除了传统开腹手术,还有标准腹腔镜、3D腹腔镜、达文西机器人手臂手术…等许多微创手术可选择(请见表一),超过7成的大肠癌都可採取微创方式切除。由于每位患者的病情有别,适合的手术方式也不同,需要医病之间充分讨论。

表一、微创手术比较

另一方面,化学治疗的效果也随着医学进步而提升,副作用减少。近10余年标靶药物为第四期大肠癌带来更好的疗效。此外,「精准医疗」的概念逐渐普及,精准评估肿瘤基因型态及精准用药成为时下主流。

大肠癌如何预防

看诊尾声,陈先生询问:「如何才能预防大肠癌呢?」

预防大肠癌最基本原则是维持正常、健康的生活,不菸不酒、天天五蔬果、避免吃过多的红肉,并建议50岁做第一次大肠镜,若有大肠癌家族病史,则提早至40岁开始做。毕竟大肠癌多数是由息肉慢慢长大,若能即时切除,并定期追踪,就是最好的预防之道。

註:官泰全医师的专长包括:大肠直肠癌手术、大肠直肠功能性疾病、大肠镜检查、大肠镜息肉切除手术、一般腹部急症、肛门疾患、伤口评估处理

官泰全医师介绍

#